Annuaire gratuit Référencement Achat tableaux peintures Expositions Médias Bio Série Afrique Série Paysage Jack the Ripper Roswell Ali Baba Vache folle Aquarelles Encres Vénus Saint georges Restaurants Rats  | ||||||||||

Annuaire gratuit Référencement Achat tableaux peintures Expositions Médias Bio Série Afrique Série Paysage Jack the Ripper Roswell Ali Baba Vache folle Aquarelles Encres Vénus Saint georges Restaurants Rats  | ||||||||||

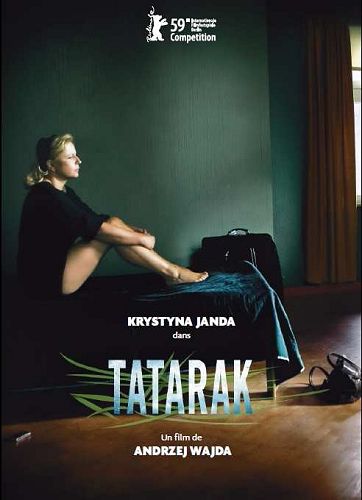

Rétrospective Andrzej Wajda |

|||

|

La première chose à faire à propos d’Andrzej Wajda consiste à rappeler qu’il est Polonais. Cette remarque n’est pas une lapalissade. Rares sont les cinéastes en effet qui se vouent si fidèlement à l’histoire et à la culture de leur pays. Il le fit, lui, avec une détermination jamais démentie. Avec vocation, pourrait-on dire, au risque que cela le desserve sur le plan international. Plus polonais que Bergman était suédois, Fellini italien, Buñuel espagnol ou Welles américain, Wajda a parfois pâti du caractère national de ses films. Il le dit fièrement : "Mes films sont polonais, faits par un Polonais, pour un public polonais". Faut-il, pour apprécier Wajda et le comprendre, posséder les clés de l’histoire événementielle et fantasmatique de la Pologne ? Seuls le disent ceux qui n’aiment pas le cinéma.

Wajda tient toutefois à son étiquette. Figure de proue de la cinématographie polonaise, ambassadeur autant qu’homme d’images, Wajda est le représentant officiel d’une nation qui a été tant de fois réduite au néant diplomatique, qu’elle scande autant que faire se peut des preuves de son identité. La passé politique de ce pays si souvent envahi, morcelé, réprimé, déchiqueté, proie des colons allemands, des hordes mongoles, des mercenaires suédois et russes, des Hongrois et des Turcs, otage des Chevaliers Teutoniques, a forgé ses citoyens à exalter une vocation héroïque, une orgueilleuse passion de la patrie.

Destin de martyre dont Wajda s’est voulu le chantre. Culte de la résistance opiniâtre, dont Wajda a montré à la fois la beauté, l’élégance du geste, et l’inutilité parfois. Pour Wajda, le romancier, le musicien, le peintre ou le cinéaste polonais est plus qu’un auteur : un mage, un guide, un gardien de la "polonité". C’est la mémoire et le porte-parole d’une nation. Son exhibition artistique est compensatoire d’une vie politique bâillonnée. Tel est le sens du Chef d’orchestre (1979), où le vieux musicien comblé par une gloire internationale qui décide, pour un concert d’adieu, de revenir dans la patrie dont il s’était exilé cinquante plus tôt, est un clin d’oeil à Arthur Rubinstein. Ou au prix Nobel de littérature Czeslaw Milosz, dont Wajda disait qu’en dépit de son exil, "il était des nôtres", non parce qu’il écrivait ou parlait polonais mais parce qu’il pensait polonais.

Wajda donc s’est fixé une mission : élaborer l’épopée de la survie d’un peuple, adapter les romans qui reflètent l’âme du pays. Il y a quelque chose de messianique dans sa conception du cinéaste, et sans cesse, il s’est appliqué à relier l’homme à l’Histoire, à analyser des rapports de l’individu avec la cité, la collectivité, l’Etat. Il a aussi le romantisme chevillé au coeur. La rébellion innée. La certitude qu’il n’y a pas de liberté nationale sans liberté individuelle.

Chez Wajda, l’obsession de l’Histoire est donc passée par Cendres (1965), exaltation du courage des combattants du prince Poniatowski engagé aux côtés des troupes napoléoniennes contre canons autrichiens et espagnols. Par Lotna (1959), hommage à ces ancêtres d’un détachement de cavalerie qui, en 1939, chargèrent sabre au clair et en gants blancs, debout sur leurs étriers, contre des blindés allemands. Et, bien sûr, par les films qui le révèlent, juste après la Seconde Guerre mondiale : Génération (1955), sur l’engagement de jeunes gens contre l’occupant allemand ; Kanal (1957), sur les actes de résistance d’un groupe de partisans encerclés par les nazis lors de l’insurrection de Varsovie ; et Cendres et diamants (1958), portrait complexe d’une génération prise entre les idéaux de l’Armée nationale et l’idéologie communiste.

A la fin des années 1970, Andrzej Wajda confiait volontiers que deux sujets lui tenaient particulièrement à coeur et qu’il avait l’ambition de leur consacrer un film avant de mourir. Le docteur Korczak était l’un d’eux. Ce célèbre pédiatre, qui accompagna deux cents enfants juifs arrachés à leur orphelinat pour être parqués dans le ghetto de Varsovie, les protégea de la souffrance et de la solitude avant de les accompagner à Treblinka pour mourir avec eux, se vit en effet consacrer un film, Korczak (1990). Il tint parole aussi pour le second sujet : Katyn (2007). Cette évocation du massacre d’officiers polonais en 1940, dont on crût les Allemands responsables avant de découvrir que les coupables étaient les Soviétiques, constitue pour lui une affaire d’autant plus douloureuse qu’elle est en partie personnelle : son propre père faisait partie des officiers exécutés.

L’histoire la plus brûlante devait lui offrir matière à ses deux films les plus célèbres, tournés dans la fièvre de l’événement : L’Homme de marbre (1977) mêle l’ancien et le nouveau, les champions du stalinisme, la grandeur et la décadence d’un héros du socialisme. Hier l’édification d’un ouvrier maçon stakhanoviste, aujourd’hui la frénésie d’une jeune cinéaste à faire toute la lumière sur les impostures et les zones d’ombre d’un régime totalitaire, la censure. Palme d’or au Festival de Cannes, L’Homme de fer (1981) plonge en plein coeur des luttes politiques, la grève des chantiers navals de Gdansk, la naissance de Solidarnosc et l’apparition de Lech Walesa.

Quand Wajda adapte un grand roman polonais, c’est pour une raison analogue. Les grands auteurs sont à ses yeux des prophètes, une conscience, une force spirituelle. Qu’ils parlent d’Histoire ou de sentiments, ils incarnent une idée de la Pologne, une civilisation, fureur et ferveur. C’est le cas de Jaroslaw Iwaszkiewicz, auteur du Bois de bouleaux (1970), où deux frères, un veuf et un moribond, incarnent deux manières de défier Eros et Thanatos, en communion charnelle avec le paysage. Le cas aussi de Tadeusz Konwicki, le scénariste de Kanal, qui replonge dans la Pologne de 1939 pour retrouver un peu de cette paix et de cette insouciance dans laquelle un jeune homme tombe amoureux d’une belle lycéenne de Lituanie, avant que le territoire national ne subisse l’assaut des armées allemandes et ne soit partagé avec la Russie (Chronique des événements amoureux, 1986).

L’Histoire est là, ô combien, dans Les Noces (1972), d’après Stanislaw Wyspianski, une pièce du patrimoine national qui fait surgir les fantômes du passé, au début du XXe siècle, alors que l’on célèbre en grande pompe le mariage d’un jeune poète avec une paysanne. Dans l’allégresse de cette nuit burlesque et shakespearienne, surgissent des visions oniriques : celles du grand roi Sigismond, de Zawisza le héros médiéval, du massacre des nobles préparant une insurrection nationale avec l’aide secrète de l’Autriche en 1846, du devin ukrainien Wernyhova. Et s’immisce la prémonition d’une imminente catastrophe, tandis que la Pologne danse encore sous la monarchie austro-hongroise.

Wajda s’enflamme pour tout sujet qui lui permet de parler à demi-mots de ce dont son pays saigne encore et toujours. On peut décrypter derrière Danton (1983) et son bras de fer contre Robespierre, le portrait d’un juste assassiné, une réflexion contemporaine sur le pouvoir et la révolution, l’affrontement entre Walesa et Jaruzelski. Transposé d’un roman de Rolf Hochhuth, description d’une liaison interdite entre une Allemande et un Polonais, Un amour en Allemagne (1983) décrit le nazisme au quotidien, via la démarche pédagogique d’un fils interrogeant les témoins et cherchant à comprendre comment des hommes ont pu laisser faire de telles horreurs, comment peut s’entretenir l’amnésie.

L’histoire, la patrie, le patrimoine culturel : n’omettons pas l’essentiel. Habile dialecticien, insolent tout en se gardant d’être dissident, Wajda, adepte du grand angle, est l’un des très grands cinéastes de sa génération, un peintre hors pair. Son oeuvre est une sarabande d’images baroques, romantiques, expressionniste, l’illustration endiablée de la sauvagerie des passions. Comment mieux évoquer Wajda que par l’intensité visuelle de ses fresques ? Verres d’alcool enflammés, sanglante poursuite entre des draps qui sèchent, duo d’amour dans une église en ruines, sous un Christ suspendu la tête en bas. Un air de Chopin saccagé par des musiciens barbares, une jument blanche galopant dans une plaine bordée d’arbres roux, le claquement sec des étendards et le galop des chevaux kamikazes. Un tuberculeux moribond joue des claquettes et de la sonate frivole avant de poursuivre de ses assauts fougueux une blonde pulpeuse, née de la paille et de l’eau de source. Tourbillon de robes bariolées et de chapeaux emplumés, filmé par une caméra qui chavire, s’enivre au son des violons. Portrait d’une campagne peuplée de demoiselles en vaporeuses robes mousseline qui consomment leurs siestes dans les langueurs tandis que leur monde glisse gracieusement vers sa fin, déjà figé dans un coma suranné. Ville en transes où les usines déploient leurs tentacules, jungle humaine où les pauvres sont soumis au rythme intraitable des cadences. Enquête sur un citoyen traqué par la politique du soupçon. La révolte et la mort entremêlés dans un paroxysme flamboyant.

Jean-Luc Douin